《宋史》:(太宗曰)“庶政之中,狱讼为切”

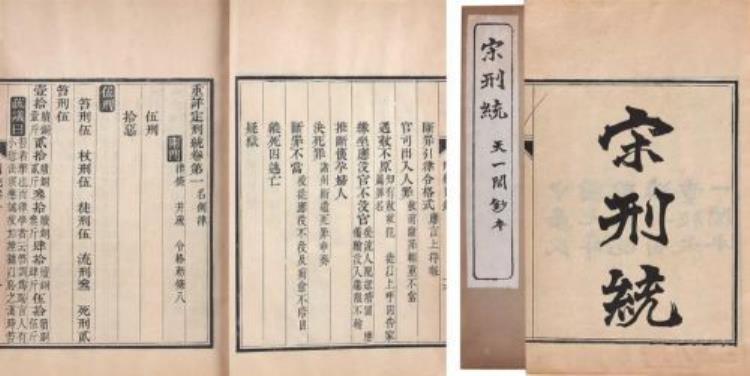

历朝历代的司法制度之中,宋法应该是其巅峰,它在唐律的基础上又进行了不少补充和改进,比如提出了“鞠谳司法”和“翻异别勘”等至今仍在沿用的制度。

而且宋法的特点不仅是严谨,细腻甚至达到了琐碎的地步,而且其人文关怀也是非常突出的,而这和其初期的统治者极度的重视法律是分不开的,比如最上面的那句话就是宋太宗赵光义提出的,要求朝廷官员们一定要把“司法和牢狱”放在重中之重的地位。

正是因为宋太祖和宋太宗等统治者,从立国之初就对司法极为看重,甚至多次亲录——也就是亲自介入司法流程,比如说最早的时候宋太宗对于重大或者疑难的案件都会亲自庭审,而且每五日就要一“录”,直到后面实在是太忙碌了才改为十日一“录”。

上有所好,下必有所应,再加上宋朝又是极为重视士大夫读书人,导致整个朝代都不乏优秀开明的官员,因此也对宋法的制定和执行客观上提供了极大的便利。

我们今次不从宏观大面,而是从几个小的细节上来介绍一下宋法的人文关怀,毕竟有时候某种东西的好坏,往往从细节上更能够得以体现。

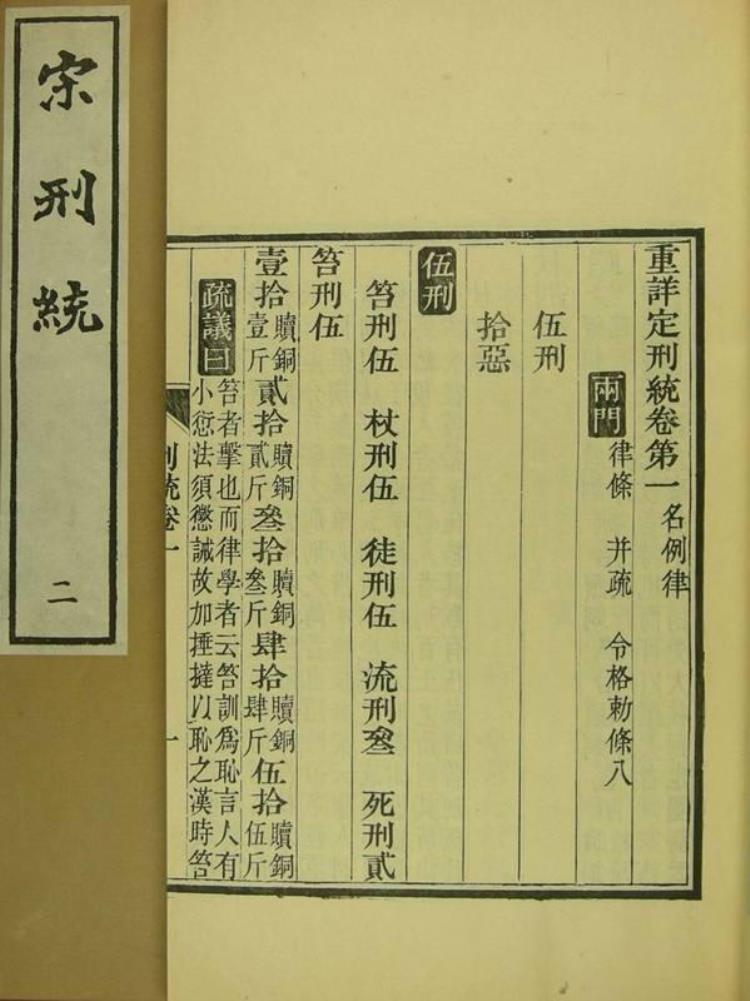

宋朝的刑罚和隋唐一样,基本上还是按照“笞杖徒流大辟”五刑来划分的,此外还有一些辅助的刑罚,我们就由犯罪程度低到高逐一来看看。

笞杖和杖刑苔刑指的是以竹、木板责打犯人背部、臀部或腿部的轻微刑罚,分为五个等级,分别是苔十、苔二十、苔三十、苔四十、苔五十。

而杖刑指的是用大竹板或大荆条拷打犯人脊背臀腿的刑罚,和前者的区别是用来执刑的“刑具”轻重大小不同。

而且宋太祖开创了一种“折杖法”,就是把其余的惩罚都折算成“杖刑”,这样一方面方便执行,另一方面也可以减少犯人被折磨的时间。

而笞杖的五等折算下来就是杖臀七、杖臀七、杖臀八、杖臀八、杖臀十,这板子虽然比笞杖的重了些,长了些,但也是“长痛不如短痛”了,总的来说还是一种宽松。

此外请注意一个细节,那就是宋法中对于杖刑的执行有着不少限制,比如说烦人有病或者有伤的时候,必须要等病愈或者伤好了之后才能行刑。

这点看过《水浒》的朋友们应该都不陌生,不管是宋江,林冲还是武松,被发配到牢城营之后都要先给差拨和管营一笔不菲的贿赂,否则就要打“太祖当年规定”的一百杀威棒——也就是杖刑,但你若是给了钱的话,他们就会让你找个理由,要么生病要么受伤,这事儿就这么混过去了。

可见再好的关怀也要严格的执行才可以,太祖留下来的仁厚法度,在徽宗年间已经被下面的贪官污吏们给彻底玩儿坏了,也难怪北宋灭亡在他手里(钦宗更多只是背锅)。

徒刑徒刑就类似如今的“有期徒刑”,就是要把犯人关押在一些苦劳的地方做苦役,一般分为五个级别,由短到长分别是徒一年,一年半,二年,二年半和三年。

不过经过上面所说的“折杖法”之后就只有杖脊十三、杖脊十五、杖脊十七、杖脊十八、杖脊二十等等,挨完板子就可以不用再服刑了,当堂直接释放,非常的具有人文关怀。

流刑徒刑本来规定是将犯人流放到远处服役,本来分为流二千里,二千五百里,三千里等等,折杖法比折后,执行刑相应是杖脊十七,配役一年;杖脊十八,配配役一年;杖脊二十,配役三年等。

经过这种折中后,执行犯人就不用再千里迢迢的长途跋涉,只要在就近的牢城中执行完一段时间的苦役就可结束,总的来说也是减轻了犯人的痛苦。

这里我们简单的介绍一下什么是牢城营——它也叫土牢,厢牢等等,属于“厢军”的编制,平时需要服苦役和干重活,但是有战斗时候就会统一算作地方厢军编制。

这点看过《水浒》的朋友们应该也很熟悉,当时武松就是被发配到孟州牢城营,结果施恩照顾他,让他好吃好喝还四处自由活动,但是看到别的犯人们却都是大日头下面干活儿,武二哥还身在福中不知福的问人家为什么不避避太阳,绝对是“何不食肉糜”的气人。

而且这些犯人平时要干活,上级(小管营施恩)一声令下的时候也要出去打架(厢军),也就是蒋门神背后有张团练的军方支持,否则一般的混混或者流氓哪里惹得起他们?

而且,其实对这些犯人朝廷都是有补贴的,比如《庆元条法事类》里面明确记载,“日给每人米二升。”,不过宋朝后期混乱的时候,这笔补贴能不能如数发放到犯人手里就很值得怀疑了,像是《水浒》中记载的宋徽宗年间,牢城营里面的犯人不给贿赂都要被折磨,还能指望着每天给他们吃白米饭么?

此外本来这些犯人们每当逢年过节还可以放假的,这点有点像是现代,已经非常有进步意义了,“流囚居作,每旬一日;元日、寒食、冬至,三日。”,不过从上面的案例我们也能看出,到了后期显然也是名存实亡。

大辟所谓的大辟其实就是死刑,这也是所有五刑之中的极刑,也是所有刑罚中最有威慑力的手段,毕竟不管哪个朝代,对于农民起义,不孝,大不敬之类的“十恶大罪”都是不赦的,必须要重罚才有威慑。

因此死刑的种类也是最多,最轻的比如用白绫绞死——也就是留个全尸,杨贵妃就是受的这种刑罚,再往上还有斩首,杖杀,最严厉的就是凌迟,也就是俗称的“剐刑”,比如《水浒》中被招安后的宋江生擒的两位前同行田虎和王庆,都是被押解到东京去“吃了一剐”。

但是相比其余大部分的朝代,宋朝就算是对死刑犯也都给予一定的关怀,比如最后给饱餐一顿,还给酒喝——比如宋江和戴宗上法场前喝的断头酒;比如给犯人申诉的机会——其实蔡九本来是没打算杀戴宗的,只是中间横叉了一个通判黄文炳,而且还识破了吴用的调虎离山计,这才判了个当场斩杀,否则是必须要押解到京城处置的。

再比如执行死刑的时间也有许多讲究,比如冬至,寒食,立春,立夏,中元等节日不可行刑,皇帝皇后的生日不可行刑,国家的某些忌日不能行刑,此外每日也只有未、申二时,即下午1点到5点可以行刑,过时就只能往后推一日。

这一点《水浒》里面也有很好的体现,比如当时宋江和戴宗被判了死刑,这位黄孔目就以此为借口拖延了五天——否则那个年代可没有高铁,晁盖他们跑得再快也赶不上了,宋公明哥哥就提前交代在江州了。

当案却是黄孔目,本人与戴宗颇好,却无缘便救他,只替他叫得苦。当日禀道:“明日是个国家忌日,后日又是七月十五日中元之节,皆不可行刑。大后日亦是国家景命。直至五日后,方可施行。”此外孕妇也不可以执行死刑,必须产子后一百日方可等等,都充分体现了宋朝司法的人文关怀,哪怕是死刑犯都一视同仁。

红尘君说经过上面对“笞杖徒流大辟”五刑之中的一些细节介绍,我们可以看出宋朝司法在封建王朝是是少有的亲民和人文,和以“严刑酷法”著称的如秦朝明朝等朝代形成了鲜明的对比,非常的具有进步意义。

只不过话又说回来了,宋朝毕竟也是统治者以“家天下”为宗旨的封建王朝,具有许多它无法避免的局限性,比如说到了宋朝后期,这些本来具有人文关怀的细节也都被那些个贪官污吏们上下联手给弄坏了,反而变成了他们的生财之道。

这些我们都通过《水浒传》的一些实例给予了解释,相信大家也都有所理解了,但是不管怎么说,这些方面在当时还是具有很大正面意义的。

参考文献:

《宋史》

《水浒传》

《庆元条法事类》

宋朝的司法制度是怎样的?

宋朝的司法制度是,中央仍设大理寺,掌管中央司法审判大权,负责审理地方上报的刑事案件以及京师与中央百官犯罪案件?同时也参与皇帝直接交办的重大刑事案件,与刑部和御史台共同审理,并上报皇帝批准执行?

刑部是尚书省六部之一,掌管全国刑狱政令,复核大理寺详断的全国死刑案件,以及官员犯罪除免?经赦叙用?定夺昭雪等事?

御史台是宋朝中央监察机关,也具有部分司法审判职能?御史台的主要官员大都参与司法审判,主要是处理命官犯罪大案?司法官受贿案?地方官府不能决断的疑难案件以及地方重大案件等?

宋初为强化对中央司法机关的控制,在皇宫中另立审刑院,这是当时中央司法机构最突出的变化之一?凡须奏报皇帝的各种案件,经大理寺断谳后,报审刑院复核,由知院事和详议官拟出定案文稿,经中书省奏报皇帝论决?

审刑院权势显赫过于大理寺和刑部,其职掌原均属于大理寺和刑部,是宋初加强中央集权的产物?审刑院存在时间约90年,神宗时裁撤后,其职权复归大理寺与刑部?

此外,宋初还增设制勘院和推勘院等临时性审判机构,负责审理皇帝交办的案件?

在司法审判制度上,宋朝建立了鞠谳分司制和“翻异别推”制度?鞠谳分司就是将“审”与“判”分开,由专职官员负责选择法律条文,原审官员无权选择适用法律予以定罪;选择法律条文的官员是依据原审官员审定的案情与相关证据适用法律,但无权过问审讯?

该制度使二者互相制衡,以免作弊,此即“鞠谳分司”之目的?成为宋朝司法审判制度上的一个进步表现?

宋朝在发生犯人推翻原有口供,且所翻情节涉及定罪的时候,采取“翻异别推”制度,也就是将该案改交另外法官或另一司法机构重新审理,改换法官审理称之为“别推”,改换司法机关审理,称为“别移”?

按宋朝法律的规定,犯人翻异次数不得超过三次?故意诬告称冤者,查证属实,罪加一等处罚?这一制度的出现,有助于纠正因刑讯逼供而导致的错案?假案?冤案?故为宋朝司法审判制度上的又一进步体现?

宋朝的监察制度沿袭唐制设立中央监察机关御史台,仍分三院即台院?殿院?察院,察院的监察御史职责尤为重要?监察御史从曾二任知县的官员中选任,宰相不得荐举御史人选,宰相的亲故也不得担任御史职事?御史的任命须经由皇帝批准?御史每月必须奏事一次,是为“月课”?

在御史台以外,宋朝将唐朝分属中书?门下两省的谏官如谏议大夫?司谏?正言等组成专门的谏院,负责对中枢决策?行政措施和官员任免等事提出意见?与御史台配套,合称“台谏”,旨在牵制宰相的权力?

宋朝对地方官员的监察也更加严密?设于各路的监司负有监察职责,负责巡按州县?州级政权的通判官,号称“监州”,职责即为监察州县官员,州府文告无通判共署不发生效力?

宋朝以法医检验为核心的司法鉴定在我国司法制度史上是独占鳌头,不论是检验制度还是法医学,或是证据理论,都对我国后世乃至今天产生了巨大影响?

宋朝诉讼审判制度的发展变化主要体现在哪些方面?

1、实行鞫谳分司制度

在狱案审判中,宋统治者将审(鞫)与判(谳)分开,审问案情的官员无法断刑,检法断刑的官员也无权过问审讯,使之互相牵制,不易作弊,此即“鞫谳分司”。司法审判机构中,多数都分置“鞫司”与“谳司”。如开封府以左、右军巡院和司录参军为鞫司,法军及知府为谳司。

大理寺则有断司(即鞫司)与议司(即谳司)之分。州郡则以司理参军为鞫司,以司法参军及知州为谳司。审案时,由鞫司负责调查取证认定事实,由谳司负责检法议刑,各司其职,不许越权。

高宗时曾下令:“诸州法司吏人,只许检出事状不得辄言予夺。”对案件的判决得由长官、副长官共同决定,如太宗至道元年(995年)正月诏“杖罪以下,长吏与通判量罪区分。”

鞫谳分司是宋代法政体制渐趋完善之重要标志,在狱案审判中起着积极的作用。宋代统治者非常重视“鞫谳分司”之制,在审判中始终坚持这一原则,并立法禁止二司在结案前的商议。

“鞫谳分司”之制不仅使审理与判决之权分离,使之互相牵制和监督,而且还规定法司在检断时,有驳正的责任;谳司检断时,不得只据鞫司之审理定罪,也不许“傅会牵合,稍有文饰”,必须据法检断,力求对鞫司审理之误予以驳正。

谳司检断中如有违戾,由监司按治施行;若审理有误未予驳正,则要依法治罪。“鞠谳分司之制”的推行主要是加强对审判中执法官的约束,防止官吏作弊,减少刑狱冤滥。

2、实行录问与翻异别勘制度

“录问”,即徒刑以上的案件经过初审后,必须由没有参加审讯的、依法不合回避的其他官员再次提审案犯,核实供词,案犯如无异词,则可检法议刑;如有异词,则须由另一机构重审。

录问制起源于五代,宋代加以继承和发展。

宋律规定,县级机关的录问,一般由县令、佐集体进行,“其徒罪以上囚,令佐聚问无异,方得结解赴州。”州级机关的录问,严禁所部僚属录问,而必须于“邻州选官”录问。京师地区一般选差御史台官充录问官,而御史台审理的案件,须由门下省和谏院差官录问。

录问是宋代狱案判决前的例行程序,也是赋予犯人的第一个申诉机会,如错过这个机会,到最后行刑前的“过堂”和行刑时,仍然可以称冤,只要罪犯翻供或称冤,案件就必须重审,称“翻异别勘”。

该制度起源于五代,宋太宗淳化三年(992年)诏:“诸州决死刑,有号呼不服及亲属称冤者,即以白长吏移司推鞫。”狱案的第一次翻异,则由同级机关异司复审,称“移司别勘”。

宋代在各级司法机关内部都设有并列的审判部门,如大理寺下设左断刑和右治狱,左断刑下设左右推,负责鞫勘诸处送下狱案;开封府下设左右厅和左右军巡院,左右厅协助长官“日视推鞠”。假如“移司别勘”后,犯人再翻异,则由上级机关“差官别推”。

宋代对翻异别勘制有严格规定,对那些必须依法别勘而不依法别勘者,则依情节轻重而治罪。

史载:“诸勘鞠公事,妄作缘故,陈乞移推,及州县未结绝,非冤抑不公,而监司辄移者,各杖八十”。“诸罪人翻异或家属称冤,应申提点刑狱司差官别推而辄移屑县者,徒二年,若无出入减三等”。

3、越诉

中国封建诉讼制度中的诉讼程序,一般是按诉讼管辖和审级自上而下逐级进行的。越级诉讼是诉讼中的特别诉讼程序,历代封建统治者对越诉都是严格禁止的。但北宋末至时期,统治者却增立越诉之法,大开越诉之禁,这在中国封建诉讼制度历史上是一个突出的变化。

即位后,吏治的腐败,官吏的横敛,民不堪命。因此,在全国各地相继爆发了农民起义,对赵宋王朝统治形成了严重威胁。在这种形势下,宋徽宗为了标榜“革弊恤民之意”,限制官吏的横征暴敛,加强中央集权,始开越诉禁门。

宋徽宗政和三年(1113年),针对州县官司“辄置柜坊,收禁罪人,乞取钱物,害及无辜”的情况,御笔行下,凡“官司辄紊常宪,置杖不如法,决罚多过数,伤肌肤,害钦恤之政”者,“许赴越诉”。

宣和三年(1121年),朝廷又针对“诸路州军公吏人,违条顾觅私身发放文字及勾追百姓”,而“监司守令坐视漫不省察”的情况,亦许“民户诣监司越诉”。

宣和六年(1124年),因在外现任官私置机杼,“令机户织造匹帛”,又令尚书省立法严行禁止,如有违犯者,“各徒二年,计利赃重者,以自盗论,并许越诉”。

统治者试图通过百姓的越诉来钳制官吏的违法行为,达到稳定统治,加强皇权的目的。

扩展资料

宋朝的司法制度具有显著特色。

一、司法机关体系

(一)中央司法体制

宋朝沿袭唐制,中央仍以大理寺、刑部、御史台为三大司法机关,各机构职责相沿未改。太宗淳化二年(991年),为加强对司法审判权的控制,朝廷于宫禁中增设审刑院,置知院事一人、详议官六人。

全国上奏案件,须先经审刑院备案,再发交大理寺审理和刑部复核,然后由审刑院详议,并奏请皇帝裁决。这实际是在刑部之上又增加了一级复审机构,剥夺了大理寺和刑部的部分权力,使审判和复核程序复杂化。

神宗元丰三年(1080年)改革官制,裁撤审刑院,将其职权归还刑部。此后,凡奉皇帝诏命所立案件,由朝官临时组成制勘院审断;由中书省下令所立案件,由诸路监司及州军等派官临时组成推勘院审断,从而保证了皇帝对重大案件的直接控制。

此外,枢密院有权参与军政案件的审判监督,三司及户部有权参与财政赋税案件的司法审判。

(二)地方司法体制

宋朝地方实行州(府)、县两级制,仍由行政长官兼理司法。各县有权审判杖刑以下案件,徒刑以上案件须将审理意见报送州府判决。各州有权审判徒刑以上案件,但死刑案件须上报提刑司复核,重大疑难案件要上报刑部,由大理寺审议,或经皇帝裁决。在京畿地区,由开封府和临安府负责司法审判活动。

太宗淳化二年(991年),在州县之上增设路一级提点刑狱司,作为中央派出机构,主要监督本路司法审判活动,复核州县重大案件,监察劾奏州县长官违法行为,以加强中央对地方司法审判权的控制。

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号