毛泽东作诗于1961年秋。

《七绝-屈原》——毛泽东

屈子当年赋楚骚,

手中握有杀人刀。

艾萧太盛椒兰少,

一跃冲向万里涛。

1953年,莫斯科举行世界和平大会,中国向大会赠送了一幅屈原的画像。同一年,屈原和波兰的哥白尼、法国的拉伯雷、古巴的马蒂一起成为“世界四大文化名人”。“一跃冲向万里涛”,喊出了中国的心声。

《端午节》:至今成为国假,是爱国主义传统教育继承的方式之一。众所周知,它是华夏民族为了纪念屈原的忌日,而特定的传统假日。在弘扬中华民族传统文化之今日,屈原的精神文化遗产是必须赋予他新的内涵与生命,而成为再继续深化探索的新课题。

笔者对子屈子以及历代歌颂屈原的先辈们表示崇敬之心。同时,站在他们的肩上阐述自己拜读《楚辞》的一点心得:《华夏之魂屈原——〈神学〉的创立者》。长期以来,大多中外学者都认为中华民族是无神论者或者说是泛神论者,于是就下定论:中国无《神学》可言,在他们眼中不言自明地意味着中国人是无信仰的“危险”的族群。故而,其影响便是产生了“中国威胁论”的一个源头。为此,笔者有充分的理由从《楚辞》中得到印证:屈原是华夏《神学》经意的创立者!

第一节:历史的回响——记历代史学家、文学家、政治家对屈原的《楚辞》的评价。

一,历代之评价:司马迁《史记·屈原贾生列传》:“屈原虽流放,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中,三致志焉。”;王逸《楚辞章句序》:“膺忠贞之质,体清洁之性,直如石砥,颜如丹青;进不隐其谋,退不顾其命,此诚绝世之行,俊彦之英也。”;刘勰《文心雕龙·辨骚》:“不有屈原,岂见《离骚》。惊才风逸,壮志烟高。山川无极,情理实劳。金相玉式,艳溢锱毫。”;洪兴祖《楚辞补注》:“楚无人焉,屈原如去国,则楚必从而亡。”,“虽死犹不死也。”;李白《江上吟》中之句:“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。”;苏轼:“吾文终其身企慕而不能及万一者,惟屈子一人耳。”;朱熹《楚辞集注》:“托为此行,周流上下,而卒返于楚焉;亦仁之至,而义至尽也。”;近现代:梁启超:屈原是“中国文学家的老祖宗”;鲁迅《汉文学史纲要》:“较之于《诗(经)》,则其言甚长,其思甚幻,其文甚丽,其旨甚明,凭心而言,不遵矩度……其影响于后来之文章,乃甚或在三百篇以上。”;郭沫若:屈原是“伟大的爱国诗人”,一颗闪耀在“群星丽天的时代”,“尤其是有异彩的一等明星”;毛泽东:“屈原的名字对我们更为神圣。他不仅是古代的天才歌手,而且是一名伟大的爱国者,无私无畏,勇敢高尚。他的形象保留在每个中国人的脑海里。无论在国内国外,屈原都是一个不朽的形象。我们就是他生命长存的见证人。”;闻一多:屈原是“中国历史上唯一有充分条件称为人民诗人的人”;冯友兰《中国哲学史新编》:“继吴起之后,在楚国主张变法的政治家就是屈原。他是在楚国推行‘法治’的政治家,是一个黄老之学的传播者。他在文学方面成就太大了,所以他的政治主张和哲学思想为他的文学成就所掩。其实他的文学作品也都是以他的政治主张和哲学思想为内容的。他的文学作品之所以伟大,正是因为它有这样的内容。”;张正明《楚文化史》:“老子学派的发展有两个趋向:其一是发展为庄子哲学,其二是发展为稷下(乃是齐国学术圣地:诸子百家的发祥地)精气说。稷下精气说在南方的代表是屈子哲学。”;郑振铎在《屈原作品在中国文学史上的影响》一文中给予《楚辞》极高的评价:“像水银泻地,像丽日当空,像春天之于花卉,像火炬之于黑暗的无星之夜,永远在启发着、激动着无数的后代的作家们。”;而以前苏联学者为代表的《楚辞》外国专家:前苏联科学院院士费德林《论屈原诗歌的独特性与全人类性》指出:“屈原诗篇有着固有的民族特色,然而也具有普遍的世界意义,屈原的思想是全人类的财富。”

《屈原辞赋垂千古》:“中国古代诗人屈原的不朽名字,排在中国诗歌、世界语言艺术最优秀的作者的前列。屈原作品是属于这种具有世界历史意义的文化现象,它的伟大和社会意义,越是到后来,便显得越充分、越清楚”。

二,中日邦交开新途: 1972年,毛泽东在中南海会见来访的日本首相田中角荣和外务大臣大平正芳。会见结束时,其将一部《楚辞集注》作为礼物,赠送给田中角荣。在国礼名单上,历代诗人都不曾享此殊荣。其政治含义可想而知:屈原的精神就是中华民族的精神!屈原心中时时系念的是祖国和人民的命运前途,力主联齐抗秦的外交路线,因为他早看透了秦国的野心,认为唯有联合抗秦才能保国安民。抗日战争时期,郭沫若正是持着这样的历史观点,从反对投降、反对独裁的现实政治斗争需要出发,以战国时代联合抗秦的故事作题材,创作了《屈原》。

三,《楚辞》文献传入日本的时间很早。日本学者藤野岩友曾著文说明《楚辞》已经对七世纪成书的《怀风藻》和《日本书记》等产生了影响。《大日本古文书》卷一《写书杂用帖》有了记载:“《离骚》三帙,帙别十六卷。天平二年七月四日,高屋连赤磨”。从卷数上看,此处所谓《离骚》,当即《楚辞》。特别值得一提的是西村时彦所作的《屈原赋说》,他对《楚辞》研究的细致入微,在同时代的日本汉学家中,堪称独步一时。可以说,西村时彦的《屈原赋说》二卷标志着日本《楚辞》研究进入真正研究的时期,在保持注重纂集注释资料的同时,以《楚辞》专著和文学史著作这两种形式,进入到对《楚辞》做出具体考证和理论论述的阶段;石川三佐男教授在利用古典文献的基础上,运用大量考古资料,将已有书面文献与地下考古发现的文献加以对照,同时他还利用民俗学、民族学、文化人类学、宗教学、社会学、考古学以及图像学等理论和方法,从而使得他的楚辞研究呈现出一个新的境界。石川教授认为,在楚辞研究史上,大多数研究者都是先验地将《楚辞》与儒家典籍视为同类,从政治的伦理化和理想的现实化上来对其加以阐述,将《楚辞》的神学原创版本纳入了“人乘之道”形而下器的物质层面,而忘记了它作为中国古代南方“巫觋以盛装歌舞悦神”的这一事实。

1972年9月27日中日恢复邦交。

第二节:从政治伦理学与灵魂绝望的冲突走向神学之圣坛。

一,《诗经》和《楚辞》是中国文化史上的丰碑。《诗经》是华夏大地土生土长完全是接地气的民歌,是华夏人文丰富多彩的景观。故此,傅斯年说《诗经》时,指出:孔子曰“不学《诗》无以言!不学礼无以立!”,“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩(近)之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名”;孟子曰“《诗》然后《春秋》作”。于是一部绝美的文学书成了一部庞大的伦理学;《诗经》非史而包含史之真材料,如尽抄出之必可资考定;《诗经》之最大艺术,在其不用艺术处,纯净无过于洁白,艺术无过于自然。傅斯年赞美北宋古学复兴中的创新精神指出:朱紫阳“拿着《诗经》旧本去解释新义,于是一切不通之美刺说扫地以尽,而《国风》之风,明以大明”。有鉴于此,笔者可以说《诗经》不仅仅是《春秋》之祖,而且也是之后的《楚辞》之师。《诗经》,周孔以政治伦理学为用,入世“人乘之道”;而《楚辞》,屈子以黄老的形而上之道为用,出世“天乘之道”。这样屈原便游离于周孔与黄老的儒道之间的物质与精神领域的争斗中,独领“风骚”于天下。为屈原步入《神学》的创新领域作出了命运的舖垫!刘勰说《楚辞》是“气往轹古,辞来切今,惊采绝艳,难与并能”;鲁迅说《楚辞》是“逸响伟辞,卓绝一世”,并且较之《诗经》,说它“其言甚长,其思甚幻,其旨甚明,凭心而言,不遵矩度”。”屈原的作品,是中国历史上第一次有关一个具体的活生生的血肉之躯与社会、文化发生冲突,即灵与物的冲突或儒与道失衡的冲突,并遭致毁灭的记录,是有关人类自由和幸福,物质和精神的启示录。所以,如果说《诗》是北方世俗生活的记录,它反映了周代社会生活的方方面面,并因此被冠之以“乡土文化”的名目,那么《骚》则是一个苦难心灵的记录;《诗》反映的是生活中的冲突,《骚》则由生活中的冲突深入到内心深处的冲突“。离骚者,犹离忧也(即司马迁言)”,“离,犹遭也,骚,忧也,明已遭忧作辞也”(班固)。而且,笔者认为:汉字一字多义,在古代尤甚。故谓《离骚》者,“离”,阳离也、丽也、光也,离去也;“骚”,“牢骚”也。蚤为早也。满腹牢骚之后离开俗地,早晨骑马奔向“东皇太一”——晹谷汤池之地,向着祖先高阳(即太阳神)之义。“是的,《离骚》乃是一个强悍不屈的个性心灵的痛苦心声,它体现了个性的深度、痛苦可以达到的深度,它是自我的觉醒、自我的坚持、自我的抗争,是追求自由、幸福与个人神圣信仰的曙光”。如果说,屈原游离于儒道的冲突之间。那末,庄子之游是游于内心之逍遥游;屈原之游是游于心外超越时空的神界。两者一个乃是“逍遥游”,一个则是方外之“神游”。莫分仲伯而已。

屈原:高阳后裔,太阳神崇拜者。

二,《楚辞》以国之利器,换作创立《神学》之转机。

毛泽东的”屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀”之诗句,正点明了屈原的“美政”:強国、崇文、祭神改革方略的英明之处。但是,天道人道地道之三才,在当时天下失去平衡之际,楚国的命运是注定了的。吴起襄理楚国之变革,面对强势的世卿世禄等级森严的宗法领地制,真是欲于虎口夺食、草菅官命,下场无疑是惨烈的;而同样宗旨的商鞅变革,在处于落后偏远的农牧业的秦国,却进行得游刃有余、顺风顺水。正如《韩非子》所言:”楚不用吴起而削乱,秦行商鞅而富强”。如此双方的命运便已经安排定局。尽管当时楚国已经具备统一天下的国力,如苏秦所述:“楚,天下之强国也。西有黔中巫郡,东有夏州、海阳,南有洞庭、苍梧,北有陉塞、郁阳。地方五千余里,带甲百万,车千乘,骑万匹,粟支十年,此霸王之资也。夫以楚之强与王之贤,天下莫能挡也。故秦之所害莫如楚,楚强则秦弱,秦强则楚弱,其势不两立”。经历了种种不如人意的变故,丢失了由西南方进取中原的战略枢纽之地——商於,为秦国打开了通向汉中及楚国的门户。楚国盛极而衰。自此之后,“秦为大鸟,负海内而处,东面而立,左臂据赵之西南。右翼傅楚、鄢、郢,膺击韩魏、垂头中国。处既形便,势有地利。奋翼鼓羽,方三千里”。(载于《史记·楚世家》)正是商於之战的结局,奠定了秦国日后击灭楚国,进而并吞关东六国、统一天下的地缘战略基础。天下既以此定式谁也莫能改变。《史记-货殖列传》载:“楚国之地,地广人稀。饭稻羮鱼,或火耕水耨。果陏蠃蛤,不待贾而足。地势饶食,无饥馑之患”。然而,尽管如此得天独厚之府,还是无可避免地以这一强大富庶的楚国为代价,换取了一个屈原创世的“神学”时代。就是说,一方面,以物质基础的富饶之地转位于秦,不自觉地让社会大众福祉于天下;另一方面,以无形的精神领域的战利品引领天下:以代表屈原精神的《楚辞》为《神学》的经典,流芳千古!

见证楚国由强趋衰:屈原《楚辞》问世。

完成这一伟大深刻的历史转换,成为后世中国文化繁荣的奠基,这是为史学家、政治家们所预料不及的。当代有学者质疑屈原的爱国主义精神,这是因局限于狭隘的地域与物质层面的考量所致。从全局的超越时空的视野来说,文化的提升高于物质的得益!正如毛泽东诗词在《沁园春-雪》中所慨叹的那样:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”是也!也有如丧国之殇步其后尘者之南唐的李后主(煜);南宋的高宗皇帝赵构是也。

三,化悲痛为觉悟,弃躯体而达致灵魂的永生:破茧化蝶。

梁启超在他的《屈原研究》中指出:“屈原本身有两种矛盾性”。即先验和后验、无意识和意识、躯体和灵魂之间对立的两种矛盾。在这矛盾性中,屈原自觉地“以道自任”、“以道辅势”的哲人精神,经历了五个“将”的递进——“愿埃时乎吾将刈”、“延伫乎吾将反”、“吾将上下而求索”、“吾将远逝以自疏”、“吾将从彭咸之所居”清晰地展示出屈原理想追求的痛苦心灵历程。谱写了一部灵魂的搏斗与发展史:由自我走向社稷,再由社稷回归自我,而觉悟神的崇高历程。故他的作品“有一半是哭诉人生的冤苦,有一半是寻求他理想的天国”。《离骚》结尾处道出了“既莫与为美政兮,吾将从彭咸之所居”(注:对“彭咸”见下文解释)。屈原对生死去留的决择、对灵魂的认知及洁身弃俗而好修,他自明其志:“何灵魂之信直兮,人之心不与吾心同”;“欲变节以从俗兮,愧易初而屈志”。由此可见,他与众人不同,他坚信“灵魂永恒不灭”,他忠贞不渝、初心不改,高风亮节、信念坚定。既不理会《诗经·大雅·烝民》:“既明且哲,以保其身。”的教诲及后世班固“全命避害,不管世患”的求生哲学;又不苟同于“举世皆同流合污之人,而有高瞻远瞩,特立独行,一国非之不顾,天下非之不顾,如庄子其人者焉”(清代王棻言)。故王棻又说:“举世皆朝秦暮楚之辈,而有志笃忠贞,謇直不挠,沉身不去,如屈子其人者焉”;他也不采用儒道:“天下有道则见,无道则隐”或“隐显自在,用舍随时”贯常的人生舍取法则。故而,可以用唐代韩愈之言来评价屈原是恰如其份的:“一家非之,力行而不惑者,寡矣。至于一国一州非之,力行而不惑者,盖天下一人而已矣。若至于举世非之,力行而不惑者,则千百年乃一人而已耳”(见唐代韩愈《伯夷颂》)。屈原对于生死的决择是经历了:《离骚》中阐发被小人谗言,从被怀王宠信至冷落后流放的悲愤;《远游》中表达己之初心,以出世求仙、导气服食的理想;《九歌》之《国殇》中怀王战败兰田,而作“八节四仲”之祭,贬为“三闾大夫”祭司;《天问》中表达对怀王赴“武关之约”的失望,屈原参拜楚先王宗社之后,有感而作,以此为复国之呼号;《招魂》中屈原借流放后重被顷襄王招还郢都、以悼怀王之魂之际,再次呼号强国举贤、罢拙小人以图复兴;《哀郢》中对郢都王城的陷落,在绝望中以作绝笔之作《怀沙》而告终。如此等等,屈原见证了强盛的楚国由盛而衰至于灭亡的历史过程。在这样急剧的历史变迁和世事无常的时代背景下,屈原对死亡的决择,不是他人生的自然归宿,而是他对人生积极探索后的必然选择。屈原是以死告诫人们如何生,生活不能苟且而要有意义;屈原是以死来衡量生,在屈原看来,生命不能有任何玷污和屈辱。可以说,“以身殉道”正是屈原崇高人格的升华与最后实现。

屈原:以死为乐,以身殉国,破茧化蝶。

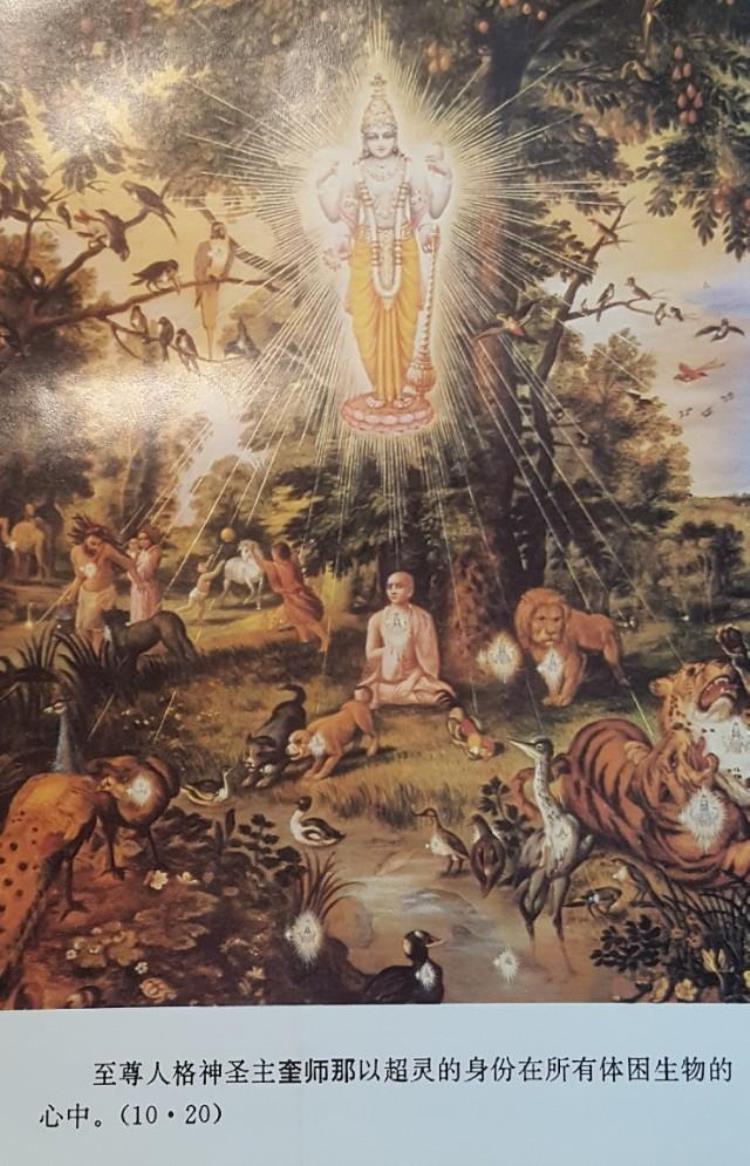

自古至今,对于死亡的感知学者与史学家、哲学家们都有个共同的谬误:怜悯死不如生。正因为如此,人们往往对于屈原的“以身殉道”,表现出无限的愁怅、失落、同情、惋惜,甚或是悲伤。这是灵魂知识的盲区。无论从宗教经典的意义,还是从潜科学的探索结果来说,首先是生物体都是灵性(或说均有佛性)的,灵魂是躯体的主人,躯体是灵魂的外衣,灵魂是永恒不灭的。印度圣典《博伽梵歌-2-20》“任何时候灵魂都无生无死。他既不是以前形成,也不是现在形成,更不是将来形成。他太始无生,永恒常存,不会因为躯体被杀而被杀”。其次,不同躯体是进化过程不同阶段的不同产物,同时也是灵魂意识选择的结果。作为祭司的屈原在古老传统上是相信“灵魂不灭”、“以死为乐”的观念的。这与道家“以身殉道”或者儒家的“杀身成仁”,应该是同出一辙,臻达了灵魂”方生方死,方死方生”轮迴不息的共识。诗人进行超越时空的神交,实现了精神存在的另一种不朽:这种不朽在于对灵魂归宿作出了完美的决择。《博伽梵歌-8-5.6》至尊主奎师那说:“在生命的终点,谁离开躯体时只记着我,就能立即获得我的本性,这是无可置疑的”。“人离开躯体时,无论想到什么境界,琨缇之子呀!他必能到达那境界”。故此,屈原的灵魂的归宿肯定是美好的,他是世间一切美好的化身。他的精神遗产光耀人间!屈原的死亡意识给我们以深刻的精神启示,他诗意的和审美的死亡观,与庄子的死亡观念存在相通之处:《庄子.列御寇》表达了庄子对待死亡的平静安祥,以“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”(《大宗师》篇)的坐忘(或涅槃)的方式,充满玄秘的幽默和智慧光昙,已达到了与大道“齐一”、“以死为乐”(《至乐》篇)的自由境界;而屈原采用“神游”的神醉和“梦幻”的冥想,一如蚕蛹破茧成蝶,凭借自身的修美底蕴超越时空地与神创的大美神界相连接,臻达瑜伽追求的终极真理的目标。

第三节:继承巫觋殷商文化,推开神界天国之门,谱写了中国《神学》的经典。

一,屈原的《神学》创始的根源,来自他祖先的巫觋之职的传承。

《史记.夏本记》曰:“楚之先出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙也。”《史记》的这些世系记载认为楚族与夏族本为同源,共出于黄帝与颛顼。至于他们的发祥地,则应在西方昆仑区域。姜亮夫教授即根据《山海经》《帝系》等大量文献和考古材料证明:“颛顼生于西徼若水,在昆仑之麓。其为西方民族传说之人先,盖已无可疑”。而且,“史载楚姓芈,此以羊为图腾也,即是‘ 西羌牧羊人也`之姜姓,是西方一大族。又据《国语-郑语》、《史记-楚世家》和楚帛书、邾公釛钟铭文可知,楚族远祖中有祝融、重黎,而祝融、重黎属东夷太阳鸟图腾。杨宽先生谓:“祝融即朱明、照明、本殷人东夷之日神,火神,楚本亦殷人东夷之族,及其南迁,遂自以火正祝融之后”。王逸《楚辞章句·九歌总叙》云:“昔楚国南郢之邑、沅湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神”。王国维《宋元戏曲考》亦云:“周礼既废、巫风大兴,楚越之间其风尤盛”。楚地这种风习,直接继承着殷商宗教观念和原始宗教巫风的习俗“。以舞降神,为人祈祷” 乃是巫风最本质的特征。屈原所创作的《九歌》《九章》《天问》《招魂》等,虽经过诗人的加工,而这也正是屈原创作《神学》植根的土壤。日本学者藤野岩友(1899-1984年)从民俗学以及文学史的角度来对楚辞进行研究、考察,写下了《巫系文学论》一书。藤 野岩友认为,文学起源于祭祀,祭祀需要巫,以进行人和神之间的语言交流。同时巫还要占卜,和上述活动相关的文辞经过变形,成为我们今天能看到的文章。《楚辞》的《离骚》《天问》《九章》《卜居》《渔父》《远游》等,都是这样产生的。其次,巫有舞歌。《九歌》便是这个系统。再其次,巫进行招魂。《招魂》《大招》属于此类。故此,从中可以了解屈原的《楚辞》的创作源头与背景,均离不开上古时代巫觋的传系,即人与神相通达的巫术文化。

楚辞:再现殷商巫文化的神学之魂

二,巫文化中世代传承的歌舞是《楚辞》引领文坛的活水源头。

从秦汉的古籍遗存中仍保留了不少楚域“南音”的歌谣,这让探索楚文化真谛的历代学者们,可以窥见楚辞的源流。其中著名而流传千古的有《沧浪》《凤兮》《越人歌》《徐人歌》等,这些都是歌词清新优美、情调缠绵婉转,呈现出楚地的南音特色。当然,还有被后来汉代所继承的悲怆的项羽之《垓下歌》,霸气的刘邦之《大风歌》。王国维《人间词话》(卷下)说:“《沧浪》、《风兮》二歌,已开楚辞体格,然楚辞最工者,推屈原、宋玉。”《凤兮》一歌,最早见于《论语·微子》篇。据《史记》载,孔子适楚(在鲁哀公六年,即公元前489年)听到此歌,也就是说《凤兮》一歌至少流传于公元前489年以前,这首地道的楚歌是公元前五世纪楚地的民歌;而《沧浪歌》皆称《孺子歌》,它完全被《橘颂》《楚辞-渔父》所继承。宋人黄伯思《新校楚辞序》中说:“屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞”。由此看来,屈原不仅是《楚辞》的缔造者,而且是楚文化完美的杰出代表。这些仅仅是从文化的角度上所表明的伟大的意义。同时,笔者认为,屈原的伟大还在于他植根于战国时代行将终结,而中华大地将迎来统一的时代,伟大的时代必然造就伟大的人物与文化。在这历史转折的特定环境和特殊的土壤中,屈原依靠特有的传承和天赋,将楚文化的优秀独特的传统,浓缩而创造出想象丰富、神醉奔放、具有浓厚宗教灵性和浓烈乡土气息的中华民族的《神学》经典!茅盾先生曾指出《楚辞》:“历史学家可以从神话里找出历史来,信徒们找出宗教来,哲学家就找出哲理来”。因此,从宗教的角度看,《楚辞》是屈原的《神学》的经典之作,应当在世界灵性成就方面佔有光辉的一席之地。它向人揭开精神追求的层层面纱与心路历程,铸就中国历史上首部神圣的《神学》!

屈原:神学的创立者——《楚辞》。

三,善哉,屈原在《楚辞》中七言“彭咸”:《思美人》《抽思》各一言彭咸,《离骚》二言彭咸,《悲回风》三言“彭咸”。《离骚》云:“愿依彭咸之遗则”,《思美人》云:“思彭咸之故也”,《悲回风》云:“夫何彭咸之造思兮”、“昭彭咸之所闻”、“托彭咸之所居”。这些都成为千古之谜,争论不休。《海经》,《海外西经》云“巫咸国,……群巫所从上下。”《大荒西经》中更为详细云:“有灵山,巫咸、巫即、巫彭、巫姑……十巫从此升降,百药爰在”。以笔者之解:巫彭与巫咸是群巫中的二位神通广大值得崇拜的巫师群体的领袖,彭与咸非同一人也。屈原的《楚辞》七言“彭咸”的深意在于:“愿依彭咸之遗则”:其意是追思其彭咸(灵性导师)的遗训与律则;“何彭咸之造思兮”:自勉导师的那些教诲及赐予的神力怎么能够忘记呢?“思彭咸之故也”,是谓屈原思念与导师在一起快乐的岁月;“昭彭咸之所闻”:慨叹导师的教诲始终如明灯照亮着自己的心,不受世间虚幻事物变乱的迷惑;”托彭咸之所居”:表明自己生命的归宿托庇于导师的仁慈,对于生死理当置于度外。故此,对于屈原的生死决择与归宿,绝非俗人之见,作为巫师-黄帝-高阳-重黎-祝的后裔,具有沟通神灵的本能者来说,正如唐代·韩愈《争臣论》所谓:“彼二圣一贤者,岂不知自安佚之为乐哉?诚畏天命而悲人穷也”。这正是他伟大光辉的人格:胸怀天下,悲天怜人!

第四节:华夏上古的巫神文明重光于屈原之《神学》,而独领风骚传千古。

一,屈原创作的《楚辞》,郭沫若特别强调是经意的创造,是“自成天籁的歌谣体”,是“最伟大的一位白话诗人”。虽然如此评论,但笔者认为尚未触及《楚辞》的灵性本质。所谓的“天籁”正是《天问》《九歌》《九章》等篇作者神思、神醉、神幻过程中获得的心神证悟时,在天籁中的狂喜的言语表达!这种体验只能在人悟道、神定或涅槃中才能感受得到的,即如“悲欣交集”弘一法师之类灵修的人临终那样的感悟。屈原作为“三闾大夫”巫司,自然具备“人神不杂,人神相通”,在鼓乐和声、鸟禽和鸣中,可以以往昔祭祀的仪式,狂欢歌舞或深沉吟诵,进入如痴如醉优美的境界!必须知道,屈原及巫觋们所歌颂吟诵的绝非“白话诗或歌谣体”,而是传承有序的巫歌和祝祷之词。上古的《诗经》,尤其是灵性的词赋都是在舞蹈中吟唱的。印度的古典《博伽梵歌》《瑜伽经》等都是由修道之士唱颂而传道的。《楚辞》当必无例外。而且这些唱诗都充满灵性的能量,如梵文等。对此,学者们充其量也只能从哲学方面予以论理。比照陷入孤寂、空幻与绝望的尼采,虽然他有过证悟的神醉,成为哲学家的一个标杆,但他们都无法表达出如屈原那般的丰富多彩神圣的境界——内外修美、美善合一。二,屈原的《神学》是以自历的层层递升的境界展开灵魂觉悟之道,是名符其实的讲经说法。

坚持“世界文化同源说”的苏雪林说:“屈原作品以《九歌》《天问》为最难解,但九歌之重要更在天问之上。若能将九歌问题解决,相信不但屈赋之真面目可以豁然大白于天下,世界几个古国如巴比伦、亚述、希腊、印度及地中海一带国家的宗教神话,也从此可以相互沟通。这便不仅是文学史上极大的问题,而且竟是文化史上的大问题了”。这种“难解”伤透了古往今来的《楚辞》探究者,原因是他们都浮于表面文章的苦苦思辨。

美赫巴巴:神性必须被获得与体验。

近代印度的灵性至师美赫巴巴一语予以道破:“神不可解释,不可争辩,不可理论,也不可讨论与理解。神只可实证。尽管如此,为安抚人心的智力抽筋,而在此所谈所解释的有关神的一切,依然缺少更多的言语和进一步的解释,因为真理是实在必须被证知,神性必须被获得与体验”。(《神曰》第十部-结语)

三,当《楚辞》以《神学》的禀赋独领风骚于世界时,从史迹来看,但丁的《神曲》与《哈菲兹诗歌》亦是异曲同工的后生。

正如12世纪南宋的陆九渊心学家所说:”东方有圣人出焉,此心同,此理同也。西方有圣人出焉,此心同,此理同也”。

亦如梁启超在《屈原研究》中说:“想像力丰富瑰伟到这样,何止中国,在世界文学作品中,除了但丁《神曲)外,恐怕还没有几家够得上比较哩”。由此可见,西方但丁的文学地位不仅与东方的屈原相比肩,而且其灵性成就亦同为可观。但丁(公元1307-1321)产生于神醉的《神曲》:伟大历史价值在于,它以极其广阔的画面,通过对诗人神游过程中遇到的上百个各种类型的人物的描写,反射出意大利从中世纪向近代过渡的转折时期的现实生活和各个领域发生的社会、政治变革,透露了新时代的新思想——人文主义的曙光。《神曲》对中世纪政治、哲学、科学、神学、诗歌、绘画、文化,作了艺术性的阐述和总结。因此,它不仅在思想、艺术以及灵性上达到了时代的先进水平,与1600年前的《楚辞》那样是一座划时代的里程碑,而且是一部反映社会生活状况、传授神学知识的百科全书式的鸿篇巨制;公元1389年逝世于西亚伊朗(波斯)故乡设拉子的诗圣哈菲玆被歌德由衷的礼赞:“哈菲兹啊,除非丧失了理智,我才会把自己和你相提并论。你是一艘鼓满了风帆的劈波斩浪的大船,而我不过是在海浪中上下颠簸的小舟”。然而,对他的诗的真义误解甚深的学者们,以至于误导了众多读者。阿瓦塔美赫巴巴对哈菲兹的神谕是:“哈菲兹实际上从不写诗。他只是随兴道出或唱出。…哈菲兹以诗的语言描述了宇宙、层面及道路的魅力,揭示了诸多秘密。图克拉姆,卡比尔,莎姆- 诶-塔卜里兹和鲁米都是成道者(至师),并说出美妙的东西,但在语言和诗风上都不及哈菲兹。哈菲兹是文学界尽人皆知的大诗人,也是库特博,是那个时代的至师。在波斯和印度,成千上万的人仰赖他的著作的神圣指引。借助《哈菲兹诗集》做出重大的决定,历史上有过很多例子。靠它获得建议的实践至今仍然很普遍。就连如何埋葬哈菲兹的答案,也是在诉求他本人的著作后才决定的。然而,只有极少数的人理解他在诗中所揭示的灵性秘密。事实上,大师哈菲兹已在《诗集》中逐一清晰地阐述了灵性的所有阶段。对能够理解的人,每一首完整的格扎尔都是指一定的灵性状态和阶段。哈非兹,作为完人,不仅在灵性著述方面卓越,而且在诗韵及诗风上也胜过斐尔多斯或谢赫.萨迪。莎姆斯-埃-塔卜里兹和伽拉.阿-丁.鲁米是成道者,莪默伽亚谟却不是。哈非兹深爱其大师,离开大师五分钟都活不下去。他会亲吻大师的头发!一个人必须拥有如此燃烧的爱,如此的渴望,以致离开他就无法安宁”。

哈菲兹:伊朗(波斯)神圣的诗人。

这就是神性的奥秘;同样,一个半世纪前的哲学家尼采一生饱受漂泊和病魔的折磨,在“精神错乱”中度过余生。他惊世骇俗地宣告“上帝死了”!宣告“重新评估一切价值”!这是他在神思中证道的结论。他《来自高山上》的诗句 ,具有灵性的啟示 :

【我在九重天为你们摆下华筵: 谁住得离星光这样近?

谁身在深渊最缥缈的远方?

谁的王国疆域比它更广?

谁的王国品尝过如此琼浆?】

【欢庆必定来临的共同胜利,

我们这节日中的节日:

朋友查拉图斯特拉来了,

这客人中的客人!

现在世界笑了,

可怕的帷幕已撕去,

光明与黑暗举行了婚礼……】

(笔者注:查拉图斯特拉:即5000年前的琐罗亚斯德教主,是神的化身;光明与黑暗举行婚礼,喻意世界实现了平衡。)

上述人们也能体会到屈原《神学》非凡的真谛及重新认知的必要性。

第五节:尝试重释章节,领悟屈原不同凡响境界中《神学》的神韵。

一,为了彰显屈原作品中的神性之原义,择录《九章-思美人》予以释义,得见一斑便能理解。学者历来对楚辞中的神性持世俗论(思君王或思情人等为“思美人”,非也!),均以人道之“物先观”论事,正如《庄子-在宥》指出的“天道之与人道也相去远矣,不可不察也”。

老子道德经:“含德之厚,比于赤子”。根据笔者了解的瑜伽经典和道家的说法,超灵或赤子是与灵魂居于一处的。只有得道者能连接超灵(赤子),祂长约6吋常人不可能感知得到。而作为巫师的屈原有本能连接“赤子之心”(超灵)!

故自古至今不入门道的学者往往是贬低或误读了屈原。灵均的主旨是不改巫门道统之初衷、不辱三闾大夫之使命,始终坚守以心灵悦神(超灵)之美德。向传统挑战者——日本石川三佐男教授著《楚辞新研究》(2002年)中对其中的五篇所及的美人,在探究了中国大量考古出土资料后认为,神和升入灵界死者之魂(美人)是相关连的;灵均(屈原)作天界之神游是为了寻找美人。这个观点与笔者意欲阐明的仅差一步之遥,此美人(超灵)就在每个人的灵魂深处。

在《博伽梵歌-13.28》中奎师那说道:“能在一切躯体中,见到陪伴个体灵魂的超灵,了解躯体能毁灭,而内存的灵魂和超灵都不会毁灭,这样的人,可谓有真知灼见”。

二,笔者以此为主线择《楚辞》之一节还其真义。《思美人》原文:

思美人兮,擥涕而竚眙。媒绝路阻兮,言不可结而诒。蹇蹇之烦冤兮,陷滞而不发。申旦以舒中情兮,志沈菀而莫达。愿寄言于浮云兮,遇丰隆而不将。因归鸟而致辞兮,羌迅高而难当。高辛之灵盛兮,遭玄鸟而致诒。欲变节以从俗兮,愧易初而屈志。独历年而离愍兮,羌冯心犹未化。宁隐闵而寿考兮,何变易之可为!知前辙之不遂兮,未改此度。车既覆而马颠兮,蹇独怀此异路。勒骐骥而更驾兮,造父为我操之。迁逡次而勿驱兮,聊假日以须时。指嶓冢之西隈兮,与纁黄以为期。开春发岁兮,白日出之悠悠。吾将荡志而愉乐兮,遵江、夏以娱忧。擥大薄之芳茝兮,搴长洲之宿莽。惜吾不及古之人兮,吾谁与玩此芳草。解萹薄与杂菜兮,备以为交佩。佩缤纷以缭转兮,遂萎绝而离异。吾且儃佪以娱忧兮,观南人之变态。窃快在其中心兮,扬厥凭而不俟。芳与泽其杂糅兮,羌芳华自中出。纷郁郁其远烝兮,满内而外扬。情与质信可保兮,羌居蔽而闻章。令薜荔以为理兮,惮举趾而缘木。因芙蓉以为媒兮,惮褰裳而濡足。登高吾不说兮,人下吾不能。固朕形之不服兮,然容与而狐疑。广遂前画兮,未改此度也。命则处幽吾将罢兮, 愿及白日之未暮也。独茕茕而南行兮, 思彭咸之故也。

三,白话释义:

吾内心的美人啊,思念您让我专注到泪流不止,久久地伫立而目光发呆;想见您却总是找不到办法和途径,许多要表达的爱意只能埋在心里;为谋世间社稷的福祉,遭冤而陷滞于烦恼苦楚中无处抒发;时刻想要诉说我对您的忠贞不渝、情深意浓,总是无法传达给您;意欲寄言云中之雷神却又抓不住机会;想凭借鸿雁传书,但它又高又迅疾地飞翔难以相遇;高辛时帝喾神灵的化身,曾受到神鸟之宠幸赠以卵而生了契;如此荣耀的身世,怎么可以变节从俗一改初衷呢?人间漫长岁月中的忧患,积郁于心无从化解;宁愿隐痛忍苦虚耗生命,我也不会改变自己的所作所为!即使崎岖曲折人仰马翻,也要坚持自己选择的道路;勒住千里马换乘驾坐,请穆天子的马夫造父为我御马;可是在行进中车徘徊不前,可能须要等待时机;造父指向潘冢山西边,说道等到黄昏也无妨。……我的心经历了太多辛酸后,反而悲喜交集、苦尽甘来,放弃了怨愤便不再纠结而等待;出汙泥而不染、化腐朽为神奇,我的心芳华自溢;发自内心的芬香弥漫四方飘扬;我纯洁的思想情感可以信赖而永葆,尽管在偏野之地仍然能彰显人间。

令薜荔当我的代理,因自己害怕举足去爬树藤;让芙蓉去作我的媒介吧,因怕撩起衣裙会浸湿了脚;我既不愿去高攀,又不能躬身低就;生来高贵的身躯不习惯那样去为,然而有时也徘徊犹豫;已经谋画好了多个方案,一定下决心要去实现见到您的目的;而今独自一人南行长江与夏水,在那里能够静下来降服其心,遵照我先祖彭咸之遗训和律则,最终定会寻找到您——我心中的美人!

四,应该知道,章太炎先生在哲学篇中说:“凡立宗教者,必以音乐庄严之具、感触人心,使之不厌,而墨子贵俭非乐,故其教不能踰二百岁”。楚辞亦是唱颂伴以舞蹈才是高阳氏传系正宗的巫文化。但是从周代衰落到汉代已快断绝传承。《汉书-朱买臣传》帝召见买臣:“说《春秋》,言《楚辞》,帝甚说(悦)之”,《汉书-王褒传》宣帝时:“徵能为《楚辞》。九江被公召见诵读”。可见在汉代能诵《楚辞》者已如凤毛麟角,况且吟唱具有楚风的载歌载舞之楚辞?传统的唱颂有其特殊之功效。当今要恢复此传统,除了创新外,只能在黔中、湘鄂等地方去发掘。如果今日之学者若能以屈原的神性为主导,深入了解其真义,“与世推移、法与时转”,那末楚辞的研究将别开生面,屈原的光辉形像会更为耀眼!

五,屈原的神性在其《楚辞》里已经充分的表达了。只是后人未能识其真义,其实屈原的《楚辞》便是一部未经雕镌的《神学》。

重编《楚辞》:名曰《屈子神歌》!

笔者将之命名曰:《屈子神歌》。因本文篇幅已经太长,详尽的章目及内容务请读者另行关注。

(2019-6-6 芒种。端午节前夕撰文于杭州)

华夏之魂出处

出处来自于《楚辞》。学术研究者通过研究史料,分析判断,华夏之魂来自于楚辞,屈原是华夏之魂《神学》的创立者。我泱泱中华五千年屹立不倒,但是在清末,奸臣当道,民不聊生,中华汉唐之威早已灰飞烟灭,有的只是一个满目疮痍的华夏,割地赔款,卑躬屈膝。不!既然杜陵穿越到这个时代,就要改变它,终止一切,我要把失去的土地都要回来,我要让我华夏再次傲立于世界。"犯华夏者,虽远必诛!"从1890年开始,华夏的历史会发生改变,而且是翻天覆地的改变华夏,也称"华"、"夏"或"诸夏"等。"华夏"一词最早见于《尚书·周书·武成》:"华夏蛮貊,罔不率俾。"从考古来看,华的概念与仰韶文化有关。也有认为"夏"是从夏水(即汉水)得名,古籍中将"华"、"夏"作为中原,称四方为"夷蛮戎狄"。华与夏曾相互通用,两字同义反复,华即是夏。"中华"又称"中夏"。如《左传》定公十年载孔子语云:"裔不谋夏,夷不乱华。"这里的"华"亦即"夏"。孔子视"夏"与"华"为同义词。大约从编著《尚书》起,我国古籍上开始将"华"与"夏"连用,合称"华夏"。唐朝经学家孔颖达《春秋左传正义》:"中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。"意即因中国是礼仪之邦,故称"夏","夏"有高雅的意思;中国人的服饰很美,故作"华"。华夏一词,不仅是地理层面的,更深一层的价值在文化沉积方面。比较著名的华夏始祖有:有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏(炎帝)、黄帝(轩辕氏)尧、舜、禹等。其中依据中国历史大系表记载:有巢氏位列五氏之首,被誉为华夏"第一人文始祖",华夏先民在黄河、长江流域留下众多的文明遗址。

关于端午节的资料(屈原)

屈原(约公元前339—约前278),战国时期的楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者。20世纪,曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。屈原的身世记载屈原身世的材料,以《史记·屈原列传》较早而具体。司马迁之前,贾谊在贬谪长沙途经湘水时,曾作赋以吊屈原。文中引用了屈原《离骚》及《九章》中的一些篇章,转述屈原的思想和遭遇,与《史记》所载完全契合。和司马迁同时代而年辈稍早的有东方朔作《七谏》,庄(东汉人避讳作严)忌作《哀时命》,都是摹仿屈原的作品,文中所述屈原的思想和遭遇,也与《史记》所述相接近,所以《史记》所载屈原事迹是基本可信的。当然,传中也有偶然失叙或史实错记之处。

近代少数学者对屈原的存在表示怀疑的说法是缺乏根据的。

《屈原列传》说屈原名平,字原。而《离骚》中则自称名正则,字灵均,这是前者的转写化名。“正则”与“灵均”是平和原二字的引申义。

关于屈原的出生年月日,《离骚》中自述:“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。”对此有不同解释,大致可分两说:一是王逸说,他认为“摄提”是“摄提格”的省称,屈原生于“太岁在寅,正月始春,庚寅之日”,即寅年寅月寅日;二是朱熹说,他认为“摄提”是天上星座名,并不说明什么年份,两句只是说屈原生于寅月寅日,但年份不明。二说之中,王逸说更为流行,但因所据历法不同,结论各异。浦江清推定屈原于楚威王元年(公元前339)正月十四日生,这一结论较为精细。

屈原的远祖是颛顼高阳氏,应是夏氏族的一部分。据《史记·楚世家》说,高阳氏六代孙名季连,是楚的创业始祖,姓。周成王时,季连的曾孙熊绎受封于楚,居丹阳(今湖北秭归),传至熊通(一作达),就是楚武王。其子瑕,封采邑于屈,子孙就以屈为氏,所以屈是楚国姓的分支。自春秋以来,屈姓历世都担任楚国的显要职位,担任高级官职莫敖的有屈重、屈完、屈荡(前后两见)、屈到、屈建、屈生等,多半是父子相传。

屈原的父亲,《离骚》中称其名为伯庸,可能也是化名。另外,传说中屈原还有一姊。

屈原所得姓的屈地,今已很难确指在何处。屈原故里只能据汉以后各家之说来推断,诸说中以丹阳秭归的传说为最多。丹阳即楚始封之地。郦道元《水经注·江水注》引袁山松《宜都记》说:“秭归,盖楚子熊绎之始国而屈原之乡里也,原田宅于今具存”,“秭归县东北数十里有屈原旧田宅,虽畦堰縻漫,犹保原田之称也。县北一百六十里有屈原故宅,累石为室基,名其地曰乐平里。宅之东北六十里有女媭庙,捣衣石犹存。”这是汉魏以来关于屈原故里的最具体的说法。

屈原的政治活动屈原是战国时期楚国重要政治家。他的一生在激烈复杂的政治斗争中度过。了解他的政治活动经历,是研究屈原思想和文学成就的重要前提。

自屈瑕任莫敖后,这个职位几乎全由屈氏子孙世袭。其职位仅次于令尹。《屈原列传》说屈原曾为楚怀王左徒。据现有史料可以考知的战国时期担任过楚左徒的,仅屈原与春申君二人。春申君以左徒升为令尹,与楚旧制莫敖升为令尹相同。而从《屈原列传》所载屈原在内政、外交方面担负的职责来看,左徒亦与莫敖职位相当,可能就是春秋时代的莫敖。屈原与怀王同祖,他当左徒,是以宗亲而任重臣。

屈原在政治上的活动,据《屈原列传》所载,并用屈原作品相印证,主要有:内政方面辅佐怀王,议论国事及应对宾客,起草宪令及变法;外交方面参加合纵派与秦斗争,两度出使于齐。

屈原的政治活动是和当时历史发生变革的情况相联系的。春秋时期周王朝的统治制度已不能适应社会形势发展的要求,诸侯国家都已自成中心,相互争霸,楚国的形势与中原各国有相似之处,并由于地理和政治上的有利条件,发展成新兴大国。战国时期,各诸侯国先后实行了不同程度的改革,经过长期兼并,形成了七雄并峙的新局面,其中又以秦、楚为最强。

屈原辅佐楚怀王,正在七雄激烈争斗之时。屈原起初很受怀王信任重用,怀王让他“造为宪令”,即主持国家政令的起草、宣布等事项。“宪令”涉及推行变法之事。楚国在悼王时,已有吴起变法的先例。怀王初年,也想有一番作为,曾争到合纵之长,因而屈原希望变旧更新,一度受到怀王的支持。可是,楚国的变法本来就不够彻底,政权主要掌握在贵族重臣手中,他们为了保持个人禄位而反对变法。

当时楚国朝廷中佞臣充斥,与屈原同列的有上官大夫。他心怀嫉妒,与屈原争宠,屈原起草宪令未定,上官大夫欲夺其稿,屈原不予,他就向怀王进谗言,说:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为非我莫能为也。”怀王庸懦昏聩,不加辨明,就怒疏屈原。屈原的被疏远,根本原因在于他的政治改革计划触犯了贵族利益,遭到旧贵族们的中伤打击。

屈原和旧贵族集团的斗争,还表现在对外政策上。屈原分析了当时形势,坚决主张联合齐国、抗击秦国的策略,这是对楚国有利的正确策略,怀王曾采纳他的主张,并派他出使齐国。屈原被疏远后,秦国派张仪出使楚国,以土地诱惑楚怀王。目光短浅的怀王就改变了对外政策,采取绝齐亲秦方针,结果使楚国在政治上、外交上吃了大亏。怀王恼怒,又轻率出兵伐秦。由于没有齐国的支援,被秦国打得大败,还丧失了汉中之地。在危殆的形势下,屈原曾被怀王再次派往齐国,以图修复两国交好。但不久,秦昭王又提出秦楚两国联姻,要与楚王会面,屈原谏阻说:“秦,虎狼之国,不可信,不如无行!”怀王之子子兰却劝怀王去秦,说:“奈何绝秦欢?”怀王终于去了秦国,果然被扣留,最后客死于秦。当时屈原已被逐出朝廷,流放到汉北地区。

楚怀王死了以后,长子顷襄王继位,以其弟子兰为令尹。当时,楚国人都责怪子兰劝怀王入秦的过错,所以,屈原受到广泛的同情。但子兰非但不思其过,反而唆使上官大夫向顷襄王诽谤屈原。顷襄王在一怒之下,再次把屈原流放到江南地区。大约此时郢都在庄暴郢之后,“百姓震愆”,“民离散而相失”,他只得去故乡而就远。辗转流离在沅、湘一带大概有九年之久。他远离故国,又无职位,对于国家、宗族之事只有悲叹而已。于是,他又慢慢地顺着沅江,向长沙走去。屈原回楚都既不可能,远游、求贤又不成,这时他“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”。最后,在无可奈何之际,他自沉于汨罗江中,以明其忠贞爱国之怀。

除左徒外,屈原还曾担任过“三闾大夫”一职。三闾即楚宗室昭、屈、景三姓聚居之所,三闾大夫应当就是春秋、战国以来晋、鲁等国的公族大夫,职务是管理宗族事务,教育贵族子弟,汉代的宗正与之相当。屈原之为三闾大夫,肩负着教育宗族胄子的重任。这在《离骚》中有很清楚的表述:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩,畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷,冀枝叶之峻茂兮,愿竢时乎吾将刈。”他为培养后备人材付出了大量心血,但结果却是“兰芷变而不芳,荃蕙化而为茅”,他辛勤培育的一批人,竟变成了反对自己的敌对力量,使他感到极大的苦痛。

屈原的思想和创作屈原学识渊博。他对天文、 地理、礼乐制度、周以前各代的治乱兴衰和一些重要的历史传说,都很熟悉;对于春秋以来各大国的历史和一些重要人物,也很了解;而对楚国先王的创业史,尤为精熟。在这广阔的领域里,他总结了许多经世治平之理,提出了深刻的见解。在屈原的作品中,随处都表现出强烈的忧国忧民、忠君致治的思想感情。

他的政治理想的内容就是“美政”,即圣君贤相的政治。他认为只有圣君贤相才能改变楚国的政治和社会的现实,使楚国强大起来。他热烈颂扬古代的圣君如尧、舜、禹、汤、后稷、文王以及齐桓、晋文和楚之三后等,热烈颂扬古代的贤臣如伊尹、傅说、吕望、周公、宁戚、箕子、介子、比干、伯夷、叔齐、伍子胥及楚之子文等。他还用对比的方法讲一些非圣之君如桀、纣、羿、寒浞、浇等。他想通过对比来说明圣君贤相的重要,并借以说明楚无圣君贤相的危险性,这些都是针对现实而发的。“彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路”(《离骚》),耿介,意即光明正大,是屈原对国君的最高要求。所谓贤臣,则以伊、傅、吕、宁为楷模,而不以贵胄为对象。这就是主张任人唯贤,反对任人唯亲的意思,屈原在讲到贤臣时,往往用忠贞、忠诚、忠信这些语辞。屈原本人就是在忠君爱国的思想支配下,敢于坚持真理,不向邪恶势力低头:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”(《离骚》)古代贤臣“忠”的美德在他身上有充分的表现。

屈原“美政”的另一基本内容就是民本思想。这在他的作品中有很清晰的表述。他在《离骚》《九章》等作品中反复谈到“民”的问题,“皇天无私阿兮,览民德焉错辅。夫惟圣哲之茂行兮,苟得用此下土”;“瞻前而顾后兮,相观民之计极”(《离骚》);“愿摇起而横奔兮,览民尤以自镇”(《九章·抽思》)。这实际上是古代所谓“天视自我民视,天听自我民听”(《孟子·万章》引)思想的发展。所谓圣君贤相,所谓美政,就是要看能否解决民生疾苦问题,能否致民于康乐之境。

屈原的作品,根据刘向、刘歆父子的校定和王逸的注本,有25篇,即《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9篇,《远游》《卜居》《渔父》各1篇。据《史记·屈原列传》司马迁语,还有《招魂》1篇。有些学者认为《大招》也是屈原作品;但也有人怀疑《远游》以下诸篇及《九章》中若干篇章非出自屈原手笔。大体说来,《离骚》《天问》《九歌》可以作为屈原作品三种类型的代表。《九章》《远游》《卜居》《渔父》《招魂》《大招》,其内容与风格可与《离骚》列为一组,大都是有事可据,有义可陈,重在表现作者内心的情愫。《离骚》是屈原以自己的理想、遭遇、痛苦、热情以至整个生命所熔铸而成的宏伟诗篇,其中闪耀着鲜明的个性光辉,是屈原全部创作的重点。《天问》是屈原根据神话、传说材料创作的诗篇,着重表现作者的学术造诣及其历史观和自然观。《九歌》是楚国祀神乐曲,经屈原加工、润色而成,在人物感情的抒发和环境气氛的描述上,充满浓厚的生活气息。然而是代人或代神表述,并非作者自我抒情,它更多地显示了南楚文学传统的痕迹。《离骚》一组,《九歌》一组,构成了屈原作品的基本风格。

屈原作品和神话有密切关系。许多虚幻的内容就是承袭神话发展而来的。屈原又是关注现实的诗人,作品里反映了现实社会中的种种矛盾,尤以揭露楚国的黑暗政治最为深刻。

屈原作品的风貌和《诗经》明显不同。这与长江流域的民风和黄河流域的民风不同有关。当时,北方早已进入宗法社会,而楚地尚有氏族社会的遗风,民性强悍,思想活泼,不为礼法所拘。所以,抒写男女情思、志士爱国是如此直切,而使用的材料,又是如此丰富,什么都可以奔入笔底。写人神之恋,写狂怪之士,写远古历史传说,写与天神鬼怪游观,一切神都具有民间普通的人性,神也不过是超出常人的人而已。它们使作品显得色泽艳丽,情思馥郁,气势奔放。这样的作品,表现了与北方文学不同的特色。

从体制上看,屈原以前的诗歌,不管是《诗经》或南方民歌,大多是短篇,而屈原发展为长篇巨制。《离骚》一篇就有2 400多字。在表现手法上,屈原把赋、比、兴巧妙地糅合成一体,大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的品德、意识和复杂的现实关系生动形象地表现出来。

在语言形式上,屈原作品突破了《诗经》以四字句为主的格局,每句五、六、七、八、九字不等,也有三字、十字句的,句法参差错落,灵活多变;句中句尾多用“兮”字,以及“之”“于”“乎”“夫”“而”等虚字,用来协调音节,造成起伏回宕、一唱三叹的韵致。总之,他的作品从内容到形式都有巨大的创造性。

屈原作品,在楚人建立汉王朝定都关中后,便产生了更大的影响,“楚辞”的不断传习、发展,北方的文学逐渐楚化。新兴的五、七言诗都和楚骚有关。汉代的赋作家无不受“楚辞”影响,汉以后“绍骚”之作,历代都有,作者往往用屈原的诗句抒发自己胸中的块垒,甚至用屈原的遭遇自喻,这是屈原文学的直接发展。此外,以屈原生平事迹为题材的诗、歌、词、曲、戏剧、琴辞、大曲、话本等,绘画艺术中如屈原像、《九歌图》、《天问图》等,也难以数计。所以鲁迅称屈原作品“逸响伟辞,卓绝一世”,“其影响于后来之文章,乃甚或在‘三百篇’以上”。

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号